|

ÚLTIMA PÁGINA |

|

Una sección de Sebastián Manuel Gallego Morales |

||

Para remitir sus comentarios,

clique AQUÍ |

BAZA, CIUDAD DE EMIGRANTES

Datos, características y circunstancias de dos siglos de emigración bastetana.

Artículos publicados originalmente en las "Páginas Centrales" de la Revista "El Norte", en la primera quincena de marzo de 2009

|

|

|

|

Nuestra querida ciudad de Baza, acostumbrada a identificarse fácilmente con aquellas circunstancias económicas, sociales y laborales más precarias, durante el siglo XIX, fue una de las poblaciones más afectadas por la emigración de sus gentes a tierras americanas.

| La carencia de minifundios, la caída de las tierras nuevamente en manos de unos pocos, en base sobre todo a la mal aplicada Desamortización ordenada por el Gobierno y a la venta de los bienes de las congregaciones religiosas o “benéficas”, no hizo nada más que cambiar el dueño o “amo” de la tierra; antes eran los religiosos o las Instituciones, y ahora son los “nuevos ricos” quienes acumulan la propiedad de las tierras de Baza, dando lugar a la clase llamada “propietarios terratenientes”. |  |

|

Otro factor que influye definitivamente en la emigración de un nutrido grupo de bastetanos, no tanto trabajadores de la tierra, sino a los que podríamos integrar en “oficios varios”, entre los que podemos incluir a todos los artesanos, ejercientes de oficios tales como, zapateros, sastres, boteros, cordeleros, y carpinteros, lo encontramos en las continuas levas que se hacen desde el Gobierno, en la busca de elementos jóvenes que ingresen en el ejercito. No quieren estos jóvenes ingresar ni participar en la defensa de un país que suele darles la espalda. |

| La continua decadencia de la vida en nuestra ciudad durante estos años grises, la salida de la misma de contingentes militares que estacionados en ella daban trabajo a estos gremios antes citados y, finalmente, las persecuciones políticas que se dan entre Realistas y Constitucionalistas, Progresistas o conservadores, hacen que familias “acomodadas” vean la emigración hacia América como una digna decisión de lograr supervivencia y de seguir viviendo muy bien. |  |

Todos estos sectores de nuestra población, agricultores, artesanos e intelectuales librepensadores, en definitiva, buscan y encuentran en la emigración a los nuevos países americanos, una nueva y esperanzadora expectativa de vida, una salida laboral que les garantiza su existencia o, simplemente, la supervivencia de un clan familiar perseguido por razones políticas en la península.

A estos factores se viene a unir, en la segunda mitad del siglo, la plaga de la “filoxera” que arruina los viñedos, que constituían una gran riqueza, motivando así una sobra de mano agrícola.

Incluso para los gobiernos de la época, la emigración es una “válvula de escape” en cuestiones tan delicadas como las tensiones internas que entre la población estaban produciendo la carencia de propiedades agrícolas, el desempleo o las persecuciones políticas; nada mejor que los que podían armar algún follón se fueran de forma “voluntaria”, a buscar mejor vida en las américas.

No podemos olvidar ni pasar por alto una realidad que marcaba también estos años. Se trata de la carencia absoluta de infraestructuras en la ciudad; Baza carecía totalmente de industria, por lo que las malas cosechas, habituales en ciertos momentos, sumaban a este panorama verdaderas y preocupantes hambrunas. En resumen, podemos llegar a la conclusión de que aquellos bastetanos tenían suficientes motivos para la emigración de la ciudad. Los países americanos preferidos por estas familias bastetanas son Argentina, Uruguay, Brasil, Cuba y México. Todos estas naciones que acaban de hacerse independientes, con una reminiscencia española indudable y con el castellano como idioma, reciben a unos bastetanos que llegan al otro lado del Atlántico con la sana intención de dar lo mejor de sí mismos en sus trabajos, en los servicios, e incluso estar dispuestos a entregar sus conocimientos culturales. |

Pero como suele ocurrir a lo largo de la historia, las cosas cambian y, a un periodo de decadencia le suele suceder otro de repunte y de desarrollo. Algo así ocurre en nuestra ciudad. Se empieza a producir este momento a partir de que los emigrantes empiezan a enviar capital, dinero a Baza con la finalidad de adquirir tierras. Se empiezan a constituir las pequeñas propiedades agrícolas. Aunque en realidad son pocos los que terminarán volviendo, lo que sí hacen desde la lejanía es comprar tierra. Se marcharon con ganas y con rabia por no tener un pedazo de campo, donde poder trabajar y comer, y lo primero que hacen es eso, ser propietarios. Quieren tener tierra propia y, muchos de ellos, quieren terminar sus vidas aquí morir en la patria donde nacieron y la patria que aman. A estos retornados, es posible incluso que hasta familiares directos de aquellos, se les conoce como “indianos” y supusieron el nuevo florecimiento de la población que se registró a principios del siglo XX.

De esa emigración Andaluza a tierras americanas, en el siglo XIX, hemos podido encontrar algunos datos. Por ejemplo, de la provincia de Almería emigraron al nuevo continente 102.884 personas. De la provincia de Granada se fueron a América 16.831, todas ellas de la comarca colindante a Almería por el norte, es decir, de la comarca de Baza.

Para conocer el sentimiento de estos emigrantes, nada mejor que la canción “En tierra extraña” que, en voz de Concha Piquer, ha hecho llorar y aflorar el sentimiento patrio en miles y miles de españoles, que se han visto obligados a dejar su España por los más diversos motivos.

| Ya en el siglo XX, se vuelve a registrar con fuerza el fenómeno de la emigración en nuestra ciudad, un movimiento originado, entre otras causas, por la Guerra Civil y las funestas consecuencias derivadas de ella. A estas alturas, Baza ya tiene un apetecible reparto de tierras entre sus hijos; no existen prácticamente latifundios. Pero nuevamente la ciudad vuelve a ver salir a la emigración a sus hijos. Es entonces la estación del ferrocarril, el punto de salida de la emigración de toda la comarca, hacia las distintas regiones españolas, o al extranjero. |  |

Son varios los motivos que llevan a la emigración a nuestros paisanos en aquellos años. Principalmente, los políticos: decenas de familias han perdido a alguno de sus miembros en el bando perdedor y la vinculación con esta ideología les obliga a marcharse. Se prefieren países como Portugal, México, Francia, Argelia y Cuba. En algunos casos, se trata incluso de familias completas, con más o menos implicación política.

En la mayoría de los casos, las familias ven marchar a uno o más de sus hijos, también por los mismos motivos, quedando en la zozobra de no saber a dónde han ido a parar, hasta no tener carta de los mismos. En este caso, muchos recalan en Francia, unos pocos en Italia e incluso al Marruecos francés.

Los que quedaron en Francia, como componentes del ejército derrotado, son los que sufren la peor de las suertes: campos de internamiento, engaños de los políticos comunistas para que retomaran la lucha en territorio patrio,” a la que se les uniría el pueblo”, decepción y persecución y acoso por las fuerzas franquistas, aquí y en territorio francés, otras persecuciones y entregas al ejercito alemán, por el régimen títere de Vichy.

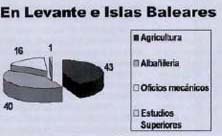

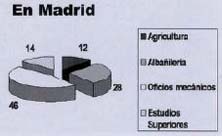

Para colmo de males, en años sucesivos se instala en nuestra ciudad la hambruna; no hay suficiente producciones aquí para alimentar a sus vecinos o están en algunas manos privadas. Sin embargo, en otras regiones de la misma España sí se encuentra trabajo, y comida. Por este motivo esencial se inicia una tímida emigración a Levante y Baleares, Madrid, Barcelona y Bilbao.

| En estos casos el procedimiento es similar. Se inicia con la marcha de un miembro de la familia, para “buscar trabajo”, casi siempre son los padres los primeros que abren el camino. Queda en casa el resto de la familia y el progenitor, agobiado por la situación, el que busca un nuevo horizonte en el que ganar un dinero que necesitan para comer. Ese dinero se envía a la ciudad, en remesas periódicas, para que la familia no pase hambre. |  |

La familia que queda en esta ciudad vive con el trabajo de la madre haciendo pleita, hasta que reciben la llamada del padre, que ha logrado un trabajo “estable” en la zona del levante (Alicante, Valencia, las Islas Baleares y Barcelona.).

En estos años que van desde 1945 a 1950, se produce la Ayuda Americana, bajo el denominado “Plan Marshall” para la reconstrucción de la Europa destruida por la II Guerra Mundial. Son numerosos los españoles que pasan a Francia, Alemania, Suiza o los Países Bajos. Aceptan los trabajos más penosos, incluso por contraprestaciones y salarios reducidos. Con este dinero se inicia la reparación de las casas familiares y se compran pequeños terrenos rústicos. Esas son las metas más ansiadas por la mayoría de las familias.

El Estado, viendo el imparable proceso de la emigración rural, decide controlar la misma y crea el Instituto Español de Emigración, que sirve de orientación a estas personas y les informa de los lugares en los que se carece de la mano de obra que estos pueden dar, así como de los derechos que en los pueblos a los que marchan tienen reconocidos a los trabajadores, con el fin de que exijan que se les respete.

El Instituto Español de Emigración (I. E. E.) se crea el año 1950. Es a través de este mediante el cual, miles de trabajadores logran contratos temporales, en la que luego se denominó Emigración Golondrina, es decir, trabajadores con contrato en origen, que marchan a las recolecciones de uva, habilla, patata, etc., a los campos franceses, aunque ultimados los trabajos regresan a sus pueblos. Estas temporadas de trabajo en el extranjero venían a completar los deficientes ingresos obtenidos en sus trabajos agrícolas en esta ciudad.

|

|

|

Se incrementan los envíos de efectivo, desde estos países hacia España; son reservas monetarias que fueron fundamentales para el inicio de un tímido desarrollo, que no llegó a Baza hasta los años 60-70. Todo ello gracias a la labor impagable de “Caritas” y su Plan Social en Baza.

Para esta etapa emigratoria de nuestro país hay un referente cinematográfico, basado en la inigualable voz de Juanito Valderrama, la película “El Emigrante”. En ella se nos viene a definir los sentimientos de quienes se ven obligados a dejar su tierra. Una frase lo dice todo: “…aunque soy un emigrante, jamás en la vida podré yo olvidarte”. ¡¡En qué pocas palabras se dice todo el sentimiento!!

| Este fenómeno de la emigración, tiene en Baza, una característica bien distinta de la de otras poblaciones. En la zona del norte peninsular, el retorno los que en el siglo XIX, que se hicieron ricos, gracias a su honestidad y trabajo en tierras americanas, se conoció por el hecho de que los conocidos como “indianos” o retornados, ultimada su vida activa laboral, deciden vender todo lo obtenido, regresar a su tierra, construirse una gran casa y legar a su pueblo, una biblioteca, una escuela, una fuente…, algo que les recuerde y que quede para toda la población. |  |

Aquí, el retornado, exceptuando a los que adquieren para sí tierras con las que mantener a su familia, ignora, a la ciudad que le vio nacer. Ninguno hace donaciones benéficas a la sociedad en la que vive; Baza es para ellos una madre rica que los ha echado de casa, y exceptuando esta minoría antes dicha, el resto se ha estabilizado en la lejanía, allá adonde ha encontrado un trabajo estable, una educación y un futuro para sus hijos. Lo cual no quiere decir en modo alguno que no amen a “su madre tierra”, sino que esta sigue sin darles la oportunidad de que su familia no tenga que partir a otros lugares en los que se encuentra trabajo y futuro.

Tan es así, que aunque nunca olviden sus “raíces” y sientan verdadero amor por “sus costumbres y su gastronomía”, sólo bien pocos han regresado para establecerse, siendo muy escasos los que han decidido, ya jubilados, regresar para esperar su muerte en esta ciudad. Sus hijos han encontrado el futuro en esas tierras de adopción, las que fueron la esperanza de una vida mejor para sus padres, y se han quedado en ellas, han creado una nueva familia, y Baza sólo es ya el pueblo de sus padres. Al contrario, los que hacen la emigración temporera, usan sus ingresos para la reconstrucción de la vivienda familiar, que tardan en ultimar varios años o “varias campañas”, yendo a esta emigración casi toda la familia, que luego regresa.

|

Como decimos, lamentablemente, muchos bastetanos no regresaron. Baza no olvida nunca a estos hijos que se vieron obligados a dejarla, los recuerda y siempre los recordará, por ejemplo, dedicándose incluso las fiestas de verano bajo el nombre de “Fiestas del Bastetano Ausente”. Esta es su madre y siempre serán bien recibidos por ella. |

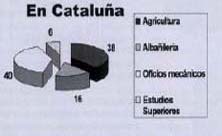

Ellos, nuestros emigrantes, en la lejanía más diversa, han tratado de agruparse en asociaciones: "La Casa de Baza en Cataluña" o "La Casa de Baza en Madrid" (hoy desaparecida). Y han sido absorbidos por las “Ferias andaluzas” que se celebran en distintas poblaciones del Levante, Cataluña, Madrid y otras localidades, pero ya incluidos bajo el genérico de “andaluces”.

Hemos tardado cincuenta y ocho años en volver a recuperar casi la misma población que en el año 1950. Y digo casi, porque aún faltan 355 personas para tener el mismo censo de habitantes. Baza tiene un censo de 23.642 habitantes en el año 1950, a 31 de diciembre del 2008, tiene censadas 23.287 personas.